Wie klang „Rheingold“ bei der Erstaufführung 1854?

Historisch informierte Fassung der Wagner-Oper in der Kölner Philharmonie

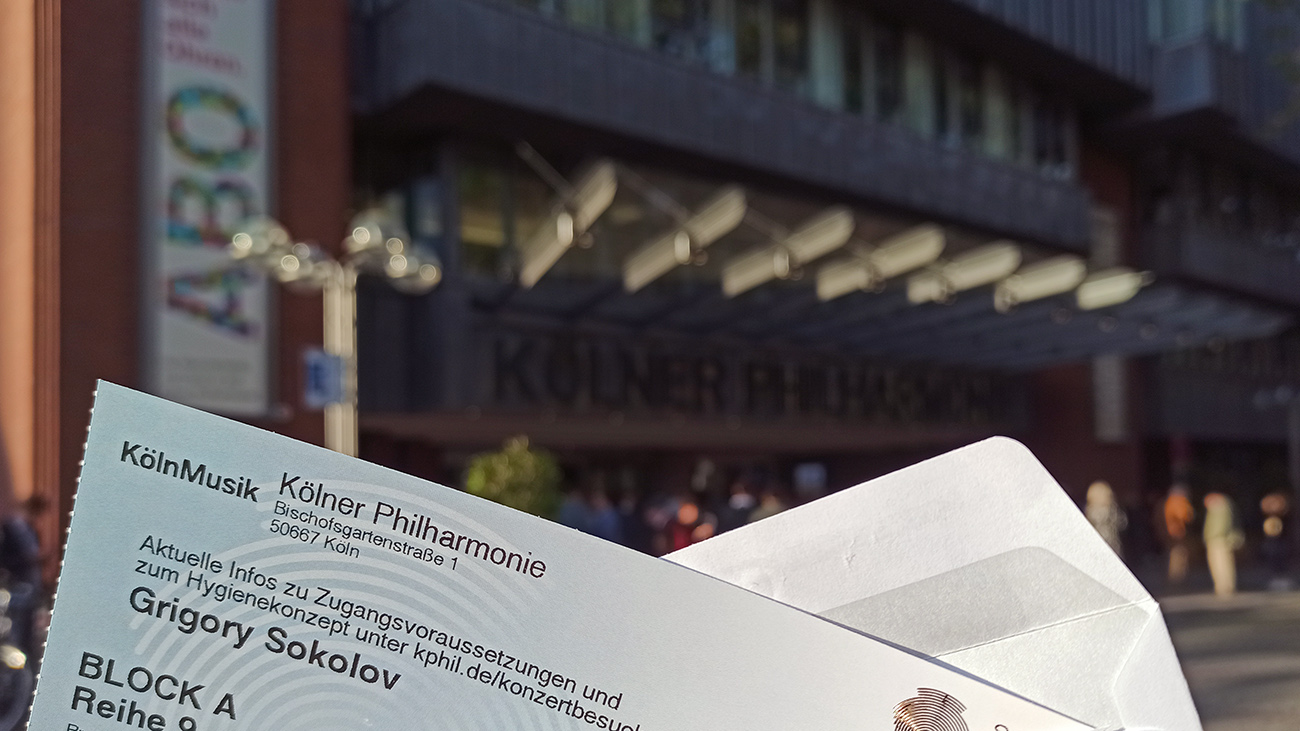

Während man in Bayreuth dieses Jahr auf Digitalisierung setzt und Augmented Reality-Brillen bei den Wagner-Festspielen verteilt (leider nur an einen Teil des Publikums), zeigte uns am vergangenen Wochenende das Projekt „Wagner-Lesarten“ in einem Konzert in der Kölner Philharmonie, wie Wagner möglicherweise vor 141 Jahren geklungen haben mag. Ganz ohne Bühnenbild und Regie, nur in konzertanter Aufführung unter dem Dirigat von Kent Nagano.

Spontan eingeladen von einem befreundeten Nachbarn war ich auf die Aufführung am vergangenen Freitag wenig vorbereitet. Wagners „Rheingold“ habe ich bisher nie gehört oder gesehen (auch der Nachbar nicht), überhaupt ist mir von Wagner bislang nur „Tannhäuser“ „untergekommen“, da ich mich an den Ring bislang nicht so recht getraut habe. Jetzt also „Rheingold“, das Vorspiel zum Ring des Nibelungen. Wir sind gespannt.

Das Projekt „Wagner-Lesarten“ erarbeitet die Aufführungshistorie

In der Einführung zur Oper erfahren wir mehr über den Hintergrund der Aufführung: 2017 starteten Concerto Köln, die Kunststiftung Köln und der Dirigent Kent Nagano das Projekt „Wagner-Lesarten“. Ziel war es, in einem wissenschaftlich-künstlerischen Rahmen eine sogenannte „historisch informierte“ Fassung von „Rheingold“ zu erarbeiten und auf die Bühne zu bringen. Der Begriff „historisch informiert“ bedeutet, dass möglichst umfassend recherchiert wird, wie „Rheingold“ zu Lebzeiten Wagners aufgeführt wurde. Diese Erkenntnisse werden in eine aktuell aufführbare und akzeptable Fassung transformiert.

Das Gesamtprojekt dauerte (durch Corona verlängert) von 2017 bis 2021. Es wurden historische Instrumente gebaut oder bestehende Instrumente modifiziert, Workshops und historische Forschungsarbeiten zum damaligen Verständnis von Gesang und Sprache wurden durchgeführt und möglichst viele Lücken der Rezensionsgeschichte gefüllt. Ein ebenso spannendes wie umfangreiches Projekt.

Das Ergebnis kam zuerst 2021 auf die Bühne. Am vergangenen Wochenende wurde es erneut vom Dresdner Festspielorchester unter der Leitung von Kent Nagano aufgeführt.

Dominik Köninger (Donner), Tansel Akzeybek (Froh), Annika Schlicht (Fricka), Simon Bailey (Wotan) und Mauro Peter (Loge). Foto: ©KölnMusik / Jörn Neumann

Ein Abend mit besonderem Klang – und besonderen Herausforderungen

Den besonderen Klang dieses Abends behält man lange in Erinnerung. Wagner bietet für seine Oper „Rheingold“ ein großes Orchester auf. Allein vier Harfen und vier Schlagwerke sind auf der Bühne vertreten. Dazu die vielen teils historisch nachgebauten Blechblas-Instrumente, die für voluminösen und teilweise mystischen Klang sorgen. Ein Orchester mit „Wumms“.

Anders als bei einer regulären Opernaufführung verschwinden die Musiker*innen nicht im Orchestergraben, sondern bilden das Zentrum des Geschehens. Die Musik und der Gesang dominieren den Abend, in keiner Weise abgelenkt durch Bühnenbild oder Kostüme. Für mich als „Wagner-Einsteigerin“ hat das sowohl Vor- als auch Nachteile.

Die Darbietung ohne einen modernen Regie-Ansatz erlaubt es, Wagner ganz „pur“ und darüber hinaus möglichst nah am historischen Original kennenzulernen. Das ist beeindruckend und besonders. Man ist ganz auf die Musik konzentriert und bekommt durch die überragende Leistung von Orchester, Sängerinnen und Sängern ein sehr gutes Verständnis von den großen musikalischen Herausforderungen einer Wagner-Oper.

Dabei fällt auf, wie szenenbeschreibend und lautmalend Wagner „Rheingold“ komponiert hat. Wenn z. B. von Donner die Rede ist, wird ein Donnerlaut produziert, wenn es um die Rhein-Nixen geht, hört man Gewässer-Klänge. Wagners Musik bleibt immer ganz nah am Geschehen und scheint in erster Linie darauf ausgelegt, die Handlung zu untermalen, zu verstärken und mit starken Emotionen zu verbinden. Das ist spannend, führt aber auch dazu, dass die Musik oftmals wenig gefällig daherkommt und irgendwie (man verzeihe mir als Laie diese Beschreibung) nicht so ohne Weiteres durchhörbar anmutet.

Auch Handlung und Libretto der Oper werden durch keine Bühnen-Dramaturgie „abgemildert“ und müssen ebenso wie die Musik für sich selbst sprechen. Das wiederum ist für mich eine echte Herausforderung und bereitet mir Schwierigkeiten.

Die Handlung der Oper „Rheingold“

Kurz zur Handlung: Die drei Nixen Wellgunde, Floßhilde und Woglinde tollen im Fluss Rhein, ihrem Element. Zwerg Alberich beobachtet und begehrt sie. Sie locken ihn zunächst, dann stoßen sie ihn zurück. Im Rhein glänzt das Rheingold, das die Nixen bewachen sollen. Alberich – enttäuscht von der Zurückweisung durch die Nixen – verflucht die Liebe und stiehlt das Gold. Dadurch, dass er der Liebe abgeschworen hat, kann er einen Ring aus dem Gold schmieden, der ihm die Weltherrschaft verleiht.

Zeitgleich stellt Gott Wotan auf Walhall seine Burg fertig. Er hat sie durch die Riesen Fasolt und Fafner bauen lassen. Als Lohn hat er ihnen die Schwester seiner Gattin, die schöne Freia, versprochen. Nun möchte er diesen Lohn nicht zahlen, sondern sucht nach einer Ausflucht aus dem Vertrag. Das gestohlene Gold der Rheintöchter kommt ihm dazu gerade recht. Er will es Alberich wieder entreißen und damit die Riesen bezahlen.

Wotan gelingt es, das Gold zu rauben und Alberich auch den Ring, der ihm Macht verleiht, abzunehmen. Alberich verflucht den Ring und prophezeit, dass er jedem den Tod bringt, der ihn besitzt. Das erbeutete Gold übergibt Wotan den Riesen, doch diese fordern auch den Ring. Sofort streiten sie sich über dessen Besitz und Fafner erschlägt Fasolt.

In der letzten Szene ziehen Wotan und die übrigen Götter in Walhall ein und es kündigt sich ihr baldiger Untergang an.

Eva Vogel (Floßhilde), Ida Aldrian (Wellgunde) und Ania Vegry (Woglinde). Foto: ©KölnMusik / Jörn Neumann

Überragende Künstler erleichtern die schwierige Annäherung an Wagner

Operngeschichten sind ja selten besonders herausragend und vielmals etwas bizarr, aber es fällt mir diesmal besonders schwer, der Handlung von „Rheingold“ etwas abzugewinnen. Möglicherweise rührt dies auch von dem seltsam anmutenden Libretto, das gleich zu Anfang beginnt mit Sätzen wie: „Weia! Waga! Woge, du Welle, walle zur Wiege! Wagalaweia! Wallala, weiala weia!“ oder „Floßhilde, schwimm´! Woglinde flieht: Hilf mir die Fließende fangen.“ Auch hier setzt Wagner stark auf Lautmalerei. Dadurch verwendet er eine Sprache, die zumindest gewöhnungsbedürftig ist.

Nach 2,5 Stunden Aufführung ohne Pause – eine echte Mammutaufgabe für die Künstler*innen –muss ich sagen, dass ich den Weg zum Wagner-Fan noch nicht gefunden habe. Mein Nachbar übrigens auch nicht. Dennoch war der Abend überaus interessant und künstlerisch ein absolutes Highlight.

Die fast voll besetzte Philharmonie spendete zu Recht begeisterten Applaus für das überragende Orchester und die komplette Gesangsbesetzung, allen voran Simon Bailey als Wotan, Mauro Peter als Wotans Ratgeber Loge, Annika Schlicht in der Rolle der Göttergattin Fricka und natürlich der Bösewicht Alberich, gesungen von Daniel Schmutzhard.

Sicher werde ich mich noch ein zweites Mal an Wagners Ring wagen (jetzt will ich es wissen), dann aber eher in einer Opern-Aufführung. Für diejenigen, die die tolle Arbeit des Projektteams „Wagner-Lesarten“ und von Kent Nagano ebenfalls erleben und einen konzertanten Wagner hören möchten: Das Projekt wird fortgesetzt. Im März 2024 kommt „Die Walküre“ auf die Bühne der Philharmonie.