Begeistert gefeierte Premiere von Tannhäuser in Frankfurt am Main

Stimmlich und musikalisch beeindruckend, die Regie hinterlässt Fragen

Ein Ausflug an die Frankfurter Oper stand für mich schon länger auf dem Plan. Vergangenes Wochenende war es dann endlich so weit: Zusammen mit meinem Sohn besuchte ich die Premiere der Wagner-Oper Tannhäuser.

Die Oper Tannhäuser gehört zu meinen Favoriten. Es ist „ganz großes Kino“ und viel Pathos, mit dem Wagner die Geschichte des Ritters Tannhäuser erzählt, der sich von Venus, der Göttin der Lust, hat versuchen lassen und durch den unerschütterlichen Glauben der reinen Jungfrau Elisabeth am Ende erlöst wird. Das musikalisch opulente und gesanglich beeindruckende Werk zieht mich immer wieder in seinen Bann.Die Handlung kurz zusammengefasst

Ritter Tannhäuser ist der Lust-Göttin Venus verfallen und lebt bei ihr im Venusberg. Doch er vermisst sein irdisches Dasein und beschließt, sie zu verlassen. Zurück auf der Erde kehrt er an die Wartburg zurück und nimmt dort an einem Gesangswettstreit teil. Elisabeth, die schon früher in Liebe zu Tannhäuser entbrannte Tochter des Burgfürsten, nimmt als Schiedsrichterin an dem Wettbewerb teil. Im Zuge des „Sängerkrieges“ gesteht Tannhäuser, im Venusberg gewesen zu sein.

Diese Sünde ruft Entsetzen hervor. Nur mit Mühe schafft Elisabeth es, Tannhäuser vor dem Tod zu retten. Er wird stattdessen verbannt und pilgert nach Rom, um dort Vergebung zu erbitten. Der Papst spricht ihn jedoch nicht frei, da er dem Teufel verfallen sei. Elisabeth betet derweil für seine Erlösung und stirbt aus Liebe, als sie merkt, dass er zunächst von seiner Pilgerfahrt nicht zurückkehrt. Als Tannhäuser dies erfährt, stirbt auch er – schließlich doch noch erlöst durch Elisabeths Opfer.

Die Wartburg wird zum Hörsaal im San Francisco der 1960er-Jahre

Matthew Wild erzählt Wagners Oper in Frankfurt als Geschichte eines Paares der 1960er-Jahre in San Francisco. Schriftsteller Heinrich von Ofterdingen (Tannhäuser) kämpft mit seinen – damals verbotenen – homoerotischen Fantasien, die ihn mehr und mehr zerstören. Seine Frau (Elisabeth) ist die Einzige, die zu ihm steht und ihm seine „Sünden“ verzeiht.

Die Idee der Inszenierung ist es, die gesellschaftskritischen Diskussionen in den amerikanischen Nachkriegsjahren zu thematisieren. Auch wird der Fokus auf die starke Anziehung gelegt, die Wagners Tannhäuser wohl immer schon für „queere Rezipienten“ ausgeübt hat, so zum Beispiel bei Ludwig II. oder Oscar Wilde.

Gelungenes Bühnenbild

Ins Bild gesetzt wird diese Lesart durch einen Hörsaal, in dem die inzwischen gealterte Elisabeth die Geschichte ihres Schriftsteller-Gatten Ofterdingen/Tannhäuser erzählt.

Bild: Marco Jentzsch (Tannhäuser; mit dem Rücken zum Betrachter) und Henri Klein (junger Student; in blau-weiß geringeltem Shirt) sowie Ensemble. © Barbara Aumüller

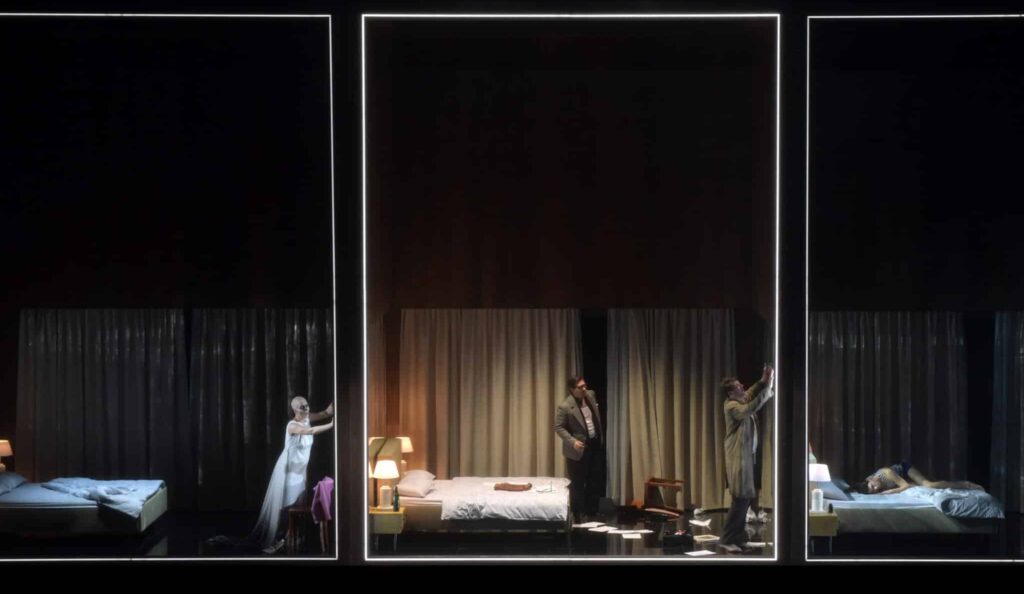

Die Höhle der Venus wird durch drei übergroße Schaufenster dargestellt, die jeweils als Hotelzimmer eingerichtet sind und in denen Heinrichs homoerotische Fantasien visualisiert werden. Venus selbst hat das Antlitz des Todes, sie steht für die zerstörerische Kraft von Ofterdingens/Tannhäusers sexuellen Visionen. Kostüme, Videotechnik und Bühnenbild wirken beeindruckend. Sie ziehen von Anfang an in die Handlung hinein und unterstützen die Dramaturgie der Handlung in gekonnter Art und Weise.

Bild: Dshamilja Kaiser (Venus), Domen Križaj (Wolfram von Eschenbach), Marco Jentzsch (Tannhäuser) und Henri Klein (junger Student). © Barbara Aumüller

Idee der Regie geht für uns nicht auf

Die Idee der Regie dagegen geht für uns nicht richtig auf. Im Gegenteil, wir erleben ein Störgefühl, das im Laufe des Abends immer stärker wird. Die homoerotische Liebe wird von Wild mit einem Wust an düsteren, mythischen Gestalten dargestellt, wie Ganymed oder der „schwarze Bock“. Venus mit ihrem Todes-Aussehen verabreicht Ofterdingen/Tannhäuser Drogen, damit er immer stärker seinem Lust-Wahn verfällt.

Bild: v.l.n.r. Henri Klein (junger Student) und Marco Jentzsch (Tannhäuser) sowie Dshamilja Kaiser (Venus). © Barbara Aumüller

Elisabeth dagegen verkörpert die biedere, saubere Jungfrau, ganz die brave, gute Frau der bürgerlichen Nachkriegsgeneration in den USA. Sie bleibt von Anfang bis Ende adrett und sauber, einfach makellos.

Bild: Christina Nilsson (Elisabeth). © Barbara Aumüller

Aus unserer Sicht führt diese schematische Darstellung der zwei Welten dazu, dass die homoerotischen Neigungen des Protagonisten Ofterdingen/Tannhäuser als negative, zerstörerische Kraft und als ein fatales Gegenbild zu einem „guten und moralischen“ Leben vermittelt werden: Tannhäuser verliert sich in seinen „bösen“ drogen-geputschten homosexuellen Begierden und kann nur durch die Reinheit der „bürgerlichen“ Elisabeth Erlösung gelangen.

Dies ist sicher nicht das, was Matthew Wild erzählen will. Dennoch ist es genau das, was wir durch das Geschehen auf der Bühne wahrnehmen. Die vom Regisseur entwickelte Geschichte wirkt nicht wie eine Kritik an Biederkeit und Moral, sondern eher wie ein Plädoyer für die bürgerlichen Werte der damaligen Zeit.

Musikalisch grandiose Premiere

Vollkommen überzeugend dagegen ist für uns die musikalische und gesangliche Umsetzung der Wagner-Oper an diesem Abend. Die gesamte Besetzung ist großartig gewählt, sowohl darstellerisch als auch gesanglich sehr überzeugend. Der Chor und das Orchester unter Leitung von Thomas Guggeis sind einfach nur großartig.

Bild: Ensemble. © Barbara Aumüller

Marco Jentzsch gibt einen überzeugenden und sehr sympathischen Tannhäuser und nimmt uns gleich zu Beginn für sich ein. Christina Nilsson als Elisabeth ist ebenfalls hervorragend gewählt und passt aus unserer Sicht perfekt in die Rolle. Auch die übrigen Sängerinnen und Sänger sind sehr gut besetzt und zeigen großes Engagement.

Kein Wunder also, dass es zum Abschluss der vierstündigen Premiere Standing Ovations gibt. Auch wir sind ganz beseelt von einem hoch emotionalen und musikalisch grandiosen Opernabend. Obwohl uns die Regie etwas hilflos zurücklässt, dieser Tannhäuser ist durchaus eine Reise nach Frankfurt am Main wert.

Die nächsten Termine sind bis 30. Mai 2024 bereits ausverkauft. Für diesen Tag sowie die Vorstellung am 2. Juni 2024 gibt es zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch Restkarten.

Headerfoto: Marco Jentzsch (Tannhäuser). © Barbara Aumüller